Aspectos históricos de um campo de disputas

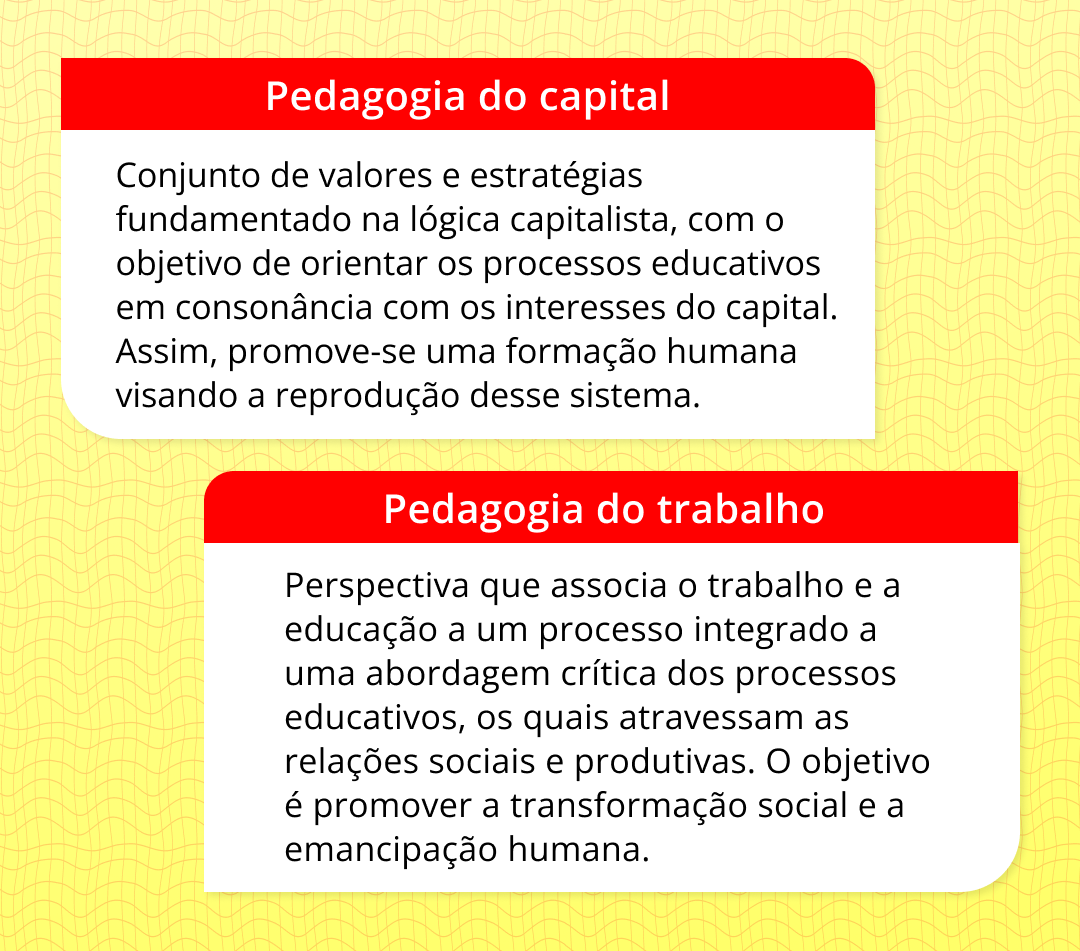

Por caracterizar-se pelo foco na formação dos sujeitos para a participação na vida produtiva, a EPT expressa as relações entre trabalho e educação e traz, em si, as tensões dessas relações no sistema de produção capitalista. A organização do trabalho pedagógico na EPT se constitui como um campo de disputas, no qual se sobressaem dois tipos de abordagens: aquelas que pretendem a adaptação e conformação dos seres humanos à realidade dada, – ao modelo dominante –, e aquelas que se contrapõem a esse ideal e propõem a transformação social. Essas abordagens se materializam em projetos pedagógicos opostos na formação de trabalhadores: a pedagogia do capital e a pedagogia do trabalho.

Título: Pedagogia do capital e pedagogia do trabalho

Fonte: Prosa (2025a).

Como prática social, a EPT é uma realidade condicionada. As formas concretas de efetivação do trabalho, que foram se constituindo historicamente no Brasil, deixaram suas marcas nas concepções e práticas em curso e na organização da , com suas redes e instituições de ensino e os diferentes tipos de curso e formas de oferta. É nessa esteira que Sílvia Manfredi (2016, p. 42) destaca que se trata de “um campo de disputas e negociações entre os diferentes segmentos e grupos que compõem uma sociedade, desvelando a dimensão histórico-política das reformas de ensino, das concepções, dos projetos e das práticas formativas”.

Vale lembrar que as mudanças no ensino não são determinadas apenas pelas transformações no âmbito da produção: as políticas educacionais resultam, também, das formas como os diferentes atores encaram as transformações na esfera produtiva e as lutas travadas por eles no campo propriamente da educação.

Assim, para compreendermos um pouco mais sobre como a EPT funciona no Brasil, também precisamos atentar-nos à história do nosso país e, mais especificamente, em como a educação foi gerida e dividida pela classe dominante desde o princípio. A seguir, apresentamos um breve panorama histórico buscando evidenciar alguns aspectos que ainda conformam, em diferentes graus e sentidos, nossas concepções e práticas na EPT.

O processo de colonização ocorre em um momento de consolidação do capitalismo como sistema mundial, tendo como forma o capital escravista-mercantil e, como sentido, a formação da periferia desse sistema. A economia escravocrata de exploração intensiva deixou profundas marcas na sociedade brasileira. Para a EPT, entre outras heranças, deixou a forte desqualificação de qualquer trabalho que exija esforço físico e manual (Manfredi, 2016), com o consequente preconceito contra aqueles que exercem tais atividades, consolidando um processo de distinção e distanciamento social.

A separação do trabalho intelectual do trabalho manual é um dos fatores na base da dualidade estrutural que acompanhará toda a história da EPT no país: a divisão entre uma educação para as elites condutoras, e outra para a classe trabalhadora. Essa dualidade se faz presente nas várias reformas educacionais, manifestando-se:

- nas finalidades e nos conteúdos dos cursos;

- na separação entre os chamados conteúdos gerais e os técnicos;

- na negação da unidade entre teoria e prática; e

- nas concepções sobre o papel e a responsabilidade do Estado, no que diz respeito a essa oferta educacional.

Também permanecem como herança dos períodos Colonial e Imperial as práticas educativas fundadas em concepções assistencialistas e compensatórias, que vêem na Educação Profissional uma forma de legitimação e dignificação da pobreza mediante o trabalho. Tanto nesses períodos quanto hoje, iniciativas desse tipo se constituem de forma ideológica e política, como “mecanismos de disciplinamento dos setores populares” (Manfredi, 2016, p. 54), mantendo o sentido de controle social em seus esforços de contenção de ações contra a ordem vigente, e de validação de uma estrutura social excludente.

As concepções e práticas atuais constituem, em certa medida, um amálgama dessas formas de pensar com outras que irão desenvolver-se a partir das mudanças nos cenários socioeconômicos nas diversas fases do Período Republicano.

No final do século XIX e início do século XX, o incipiente processo de industrialização propiciou o crescimento no número de operários e operárias nas fábricas. Além disso, as unidades de produção tornavam-se maiores, ampliando também a divisão do trabalho. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento das cidades e a diversificação das atividades urbanas contribuíram para o aumento das empresas de serviços públicos. Para essa nova sociedade, é exigido um novo tipo de profissional.

A aprendizagem artesanal (de caráter mais espontâneo) é substituída por outra, a industrial, de natureza sistemática ao modo taylorista. Nessa passagem, une-se à concepção de um ensino receitado como reformador de delinquentes, a noção do Ensino Profissional como um dos meios de assimilação do proletariado na sociedade moderna. Tal formação deveria ter um “efeito moralizador das classes pobres”, além do benefício de “combater o” (Cunha, 2005a, p. 16). A educação teria a função de afastar os trabalhadores das ideias defendidas pelos movimentos operários, particularmente os anarquistas, e suas reivindicações.

Outro aspecto apontado por Luiz Antônio Cunha (2005b) diz respeito ao corporativismo , entendido como expressão da articulação entre interesses públicos e privados. No contexto do Estado Novo (1937-1945), os empresários tornam-se atores políticos, fazendo valer seus interesses na interlocução privilegiada com o Estado. Negociações essas em que as representações de trabalhadores foram excluídas.

Dessa forma, a valorização da Educação Profissional durante o processo de industrialização do país não significou um abalo no dualismo estrutural a que nos referimos anteriormente. A dualidade escolar foi reforçada em um aparato educacional construído em sintonia com a divisão social do trabalho (Cunha, 2005b).

Com a finalidade de controlar conflitos entre capital e trabalho e adotada por regimes autoritários como o fascismo italiano, o corporativismo é uma doutrina de organização social, política e econômica. O termo é proveniente do latim corpus em alusão ao papel dos diferentes grupos sociais como órgãos responsáveis pelo funcionamento de um corpo maior, a sociedade. Propõe, assim, a divisão da sociedade em grupos ou corporações com interesses comuns (sindicatos, associações profissionais ou empresariais) e a cooperação entre trabalhadores e empregadores tendo o Estado como mediador dos interesses envolvidos.

Durante os governos militares (1964-1985), novas camadas se somaram às concepções dominantes. Verificam-se a permanência e o aprofundamento do corporativismo e o aumento da influência dos organismos internacionais na definição das políticas educacionais. Prevalece a perspectiva tecnicista, com cursos de “conteúdo reduzido, prático e operacional”, em uma opção de desenvolvimento de grandes projetos nacionais que demandavam mão de obra massivamente (Manfredi, 2016, p. 76).

De acordo com Cunha (2005b, p. 13) esse cenário levou à “aventura profissionalizante” dos anos de 1970. Nesse período, buscou-se a valorização da Educação Profissional como “um tipo de ensino almejado por todos”. Nas palavras do autor, “na segurança que o autoritarismo propicia àqueles que usufruem do poder, chegou-se a dizer: “acabou o tempo dos doutores, agora é a vez dos técnicos” (p. 14). Esse espírito se fará presente na profissionalização compulsória prevista na Lei nº 5.692/1971, “uma aventura desastrada das ditaduras que assolaram a história do país” com consequências profundas em todos os níveis educacionais (p. 15).

Título: Prática de laboratório de um curso profissionalizante nos anos 1970

Fonte: IBGE (2017).

As décadas finais do século XX no Brasil presenciaram a redemocratização, mas também o acirramento do processo de reestruturação produtiva com a adoção do modelo de produção flexível. Nesse contexto, desenrolam-se os debates sobre a crise na escola e a necessidade de maior alinhamento às exigências das rápidas transformações do mundo globalizado (Cattani e Ribeiro, 2011).

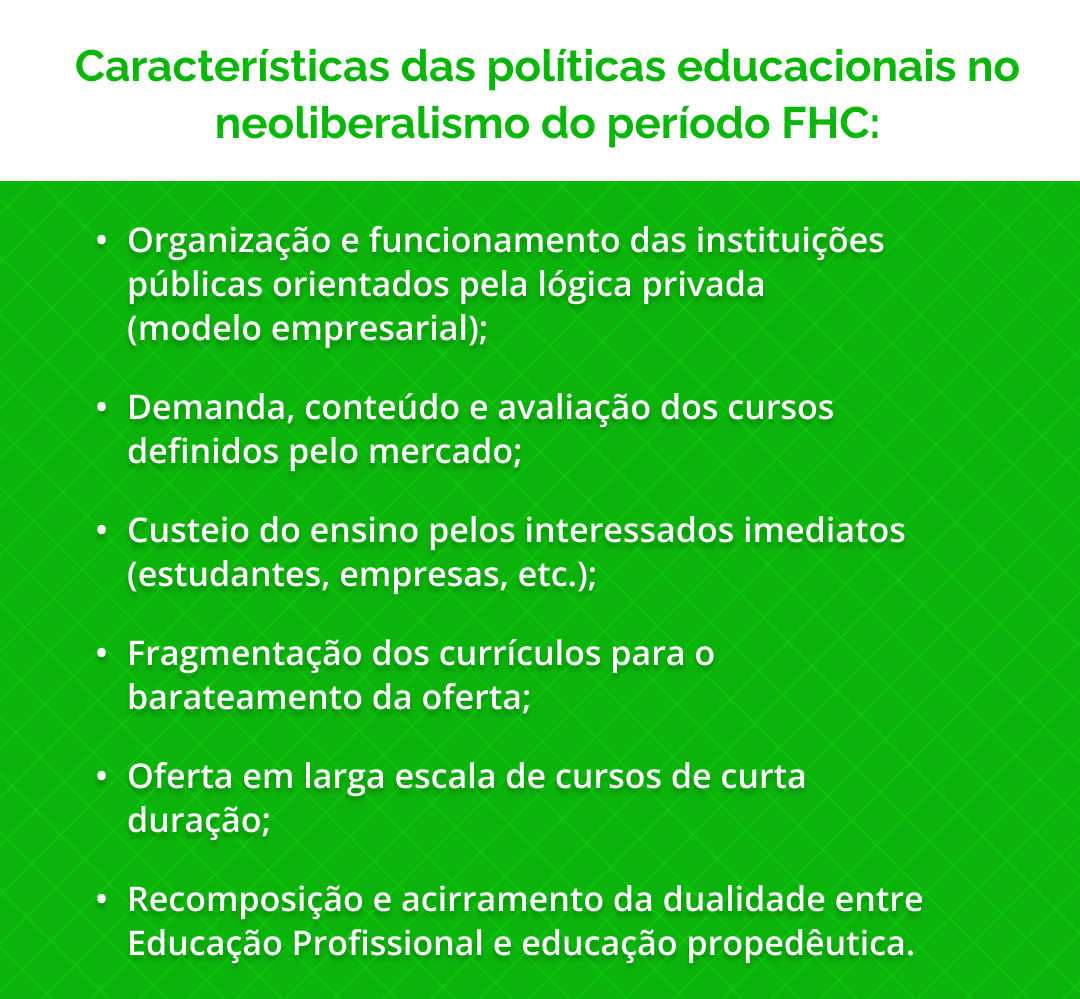

Em consequência, o neoliberalismo – expresso nas políticas econômicas de desregulamentação dos mercados, de privatização e de desmonte do Estado de bem-estar – é entendido como designação de um amplo leque de fenômenos ideológicos, políticos, culturais, fixando-se como visão de mundo dominante com impactos nas políticas educacionais.

Título: Características das políticas educacionais no neoliberalismo do período FHC

Fonte: Cunha (2005b).

Elaboração: Prosa (2025b).

As primeiras décadas dos anos 2000, em um novo contexto sociopolítico no país, presenciaram ada Educação Profissional. Os embates travados na arena política, mesmo com suas limitações, alcançaram firmar na legislação a denominação 'EPT'. Tal nomenclatura reflete a compreensão de que se trata de uma formação ao mesmo tempo científica, tecnológica e profissional (Cattani e Ribeiro, 2011). Trata-se de um período cujas políticas educacionais para a EPT (não sem contradições e nos limites de um contexto mais amplo onde prevalece a pedagogia do capital) traduzem uma tendência crítica, com referência nas tradições propositivas dos movimentos operários.

No entanto, as contrarreformas impressas a partir de 2016 retomaram de forma ainda mais acentuada as concepções e práticas orientadas pela ótica neoliberal. Domingos Lima Filho (2024), abordando a precarização da juventude trabalhadora e o acirramento da dualidade estrutural na contrarreforma do Ensino Médio e da Educação Profissional, destaca:

o ideário promovido pelo capital é o de que as perspectivas de acesso à educação e ao trabalho tornam-se funcionais e elemento de escolha própria pessoal, não mais um direito social universal e dever do Estado, e sim uma possibilidade de investimento a ser assumida por cada indivíduo para, ao se tornar socialmente ativo, construir sua própria caminhada na sociedade

As ideias de protagonismo juvenil, empreendedorismo e meritocracia presentes na proposta, buscam encobrir a degradação das condições de trabalho, atribuindo possíveis soluções às iniciativas individuais. Não se trata do desenvolvimento da autonomia, da formação de sujeitos ativos capazes de intervir no mundo em prol de interesses coletivos: o que se propõe é fundado no acirramento do individualismo, no enfraquecimento dos laços de solidariedade e no fortalecimento da competição.

Lima Filho (2024, p. 29) localiza na expressão “empresário de si” um conjunto de valores traduzidos em expressões como protagonismo, meritocracia, competitividade e empreendedorismo que valorizam o indivíduo em detrimento da coletividade. O protagonismo é compreendido em uma perspectiva individualista, em que a ação é limitada a um contexto localizado e fragmentado, desconectado das relações sociais mais amplas. Esse ideal de formação humana se volta para o desenvolvimento de competências psicofísicas e sociais úteis à manutenção da ordem vigente.

Como veremos mais à frente, a proposta que se coloca a partir da Política Nacional de Formação de Profissionais para a EPT caminha em sentido diametralmente oposto.