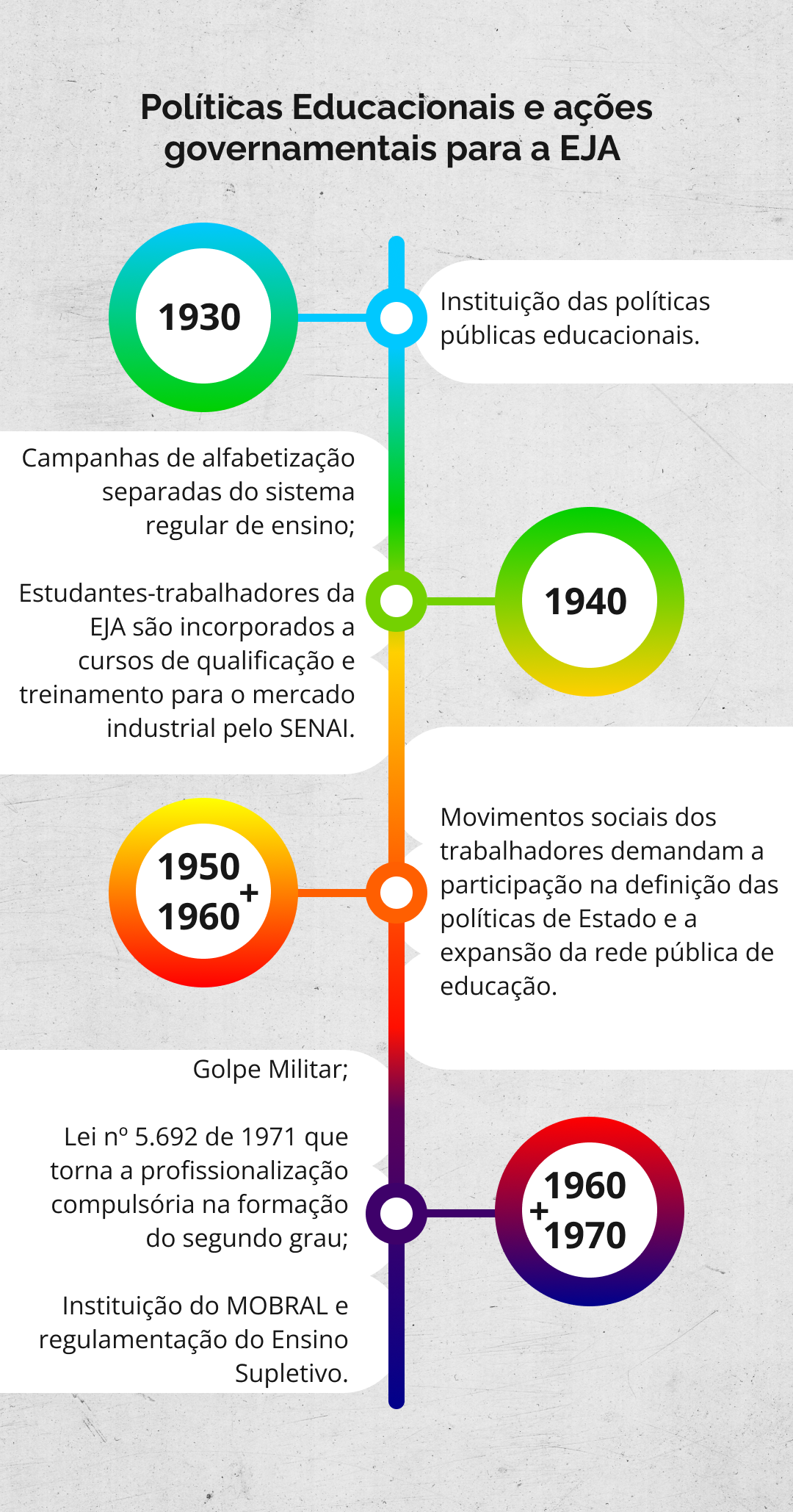

Políticas educacionais e ações governamentais para a EJA a partir de 1930

Com as condições históricas da instituição da EJA e as especificidades de seus estudantes delineadas, faz-se pertinente questionar de que forma essa modalidade de ensino tem sido orientada pelas políticas educacionais e pelas ações governamentais.

A partir dos anos 1930, com o processo de industrialização do Brasil, a baixa escolarização da população brasileira precisou ser enfrentada, sob pena de comprometer o projeto liberal-burguês de crescimento econômico do país. Impelido por essas novas condições, o Estado instituiu as políticas públicas educacionais, e a EJA ganhou certa expressão.

A Constituição de 1934 afirmou como dever do Estado a garantia do ensino primário, integral, gratuito e de frequência obrigatória – inclusive para os adultos. Na década de 1940, cresceram as necessidades de diminuir as taxas de analfabetismo e de qualificar a mão de obra para as indústrias brasileiras, que estavam em fase de consolidação. Além dessas finalidades, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), incentivou a realização de campanhas de alfabetização para impedir o avanço das ideias comunistas e, em âmbito interno, o interesse era também ampliar o número de eleitores. Segundo Jaqueline Ventura (2017), essas campanhas, ações articuladas e empreendidas pelo Estado, de caráter emergencial, desenvolveram-se à margem do sistema regular de ensino. Durante muito tempo, a efemeridade caracterizou as ações governamentais vinculadas à EJA .

Nessa mesma década, de acordo com Ventura (2017), os estudantes-trabalhadores da EJA também foram incorporados aos cursos de qualificação e de treinamento profissional para o mercado de trabalho industrial, de forma significativa, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), de natureza privada.

Título: SENAI São Paulo, década de 1940

Fonte: Arquivo SENAI SP (2020).

Contudo, esses cursos demandados pelas indústrias ofertavam uma formação basicamente técnica e tinham um cunho bastante moralizante, desvinculados da Educação Básica, como explica Grabowski (2022). Nesse momento, a Educação Profissional se fundamentava nas concepções formativas doe, mais tarde, a partir da década de 1960, da . Por fim, essa situação reafirmou a destinação tanto da EJA quanto da Educação Profissional como locais formativos prioritários das classes trabalhadoras mais empobrecidas, que acabam acessando uma educação majoritariamente instrumental, aligeirada e desenvolvida à margem do sistema nacional de educação.

Os estudos de Ventura (2017) apontam que, nas décadas de 1950 e de 1960, o avanço industrial brasileiro (o qual acentuou as contradições sociais) fez aumentar os movimentos sociais dos trabalhadores urbanos e do campo, que passaram a demandar mais fortemente a participação na definição das políticas de Estado, entre elas, a expansão da rede pública de educação. Nesse momento, são gestadas novas perspectivas e finalidades para a educação popular, as quais influenciarão a EJA. O objetivo fundante era estabelecer a relação entre educação e processos de conscientização a partir do conhecimento dos diversos problemas sociais que afetavam as classes trabalhadoras.

São exemplos significativos dessa concepção:

- as ações desenvolvidas pelo Movimento de Cultura Popular (MCP) (1960/Prefeitura Municipal de Recife);

- o Movimento de Educação de Base (1961/Conferência Nacional de Bispos do Brasil – CNBB);

- a Campanha De Pé no Chão também se Aprende a Ler (Secretaria de Educação/Natal/RN);

- o Centro Popular de Cultura (1961/União Nacional de Estudantes);

- a atividade do Movimento de Cultura Popular do Serviço de Extensão Cultural da Universidade, que, sob a coordenação de e sua equipe, realizou várias experiências de alfabetização da população adulta, estabelecendo, assim, processos de ensino-aprendizagem alicerçados nas condições reais de existência dos estudantes.

Essas experiências apontaram para a efetivação de uma educação emancipadora para os estudantes da EJA, radicalmente diferente do que predominava nas políticas e nas ações governamentais, que possuíam um cunho aligeirado, instrumental e de controle das ações políticas.

Segundo Furno (2024), o período que se seguiu foi marcado por um golpe militar, cujo projeto de desenvolvimento nacional aprofundou a dependência externa, extinguiu instâncias garantidoras da participação política e controlou fortemente as manifestações contrárias aos governos militares. O desenvolvimento fomentado pelos governos militares e pela burguesia brasileira fundamentou-se em uma modernização subordinada aos financiamentos externos e à abertura econômica, o que exigiu a efetivação de uma estreita relação entre desenvolvimento nacional e educação. A Lei nº 5.692, de 1971, que tornou a profissionalização compulsória na formação do segundo grau, é a expressão mais clara dessa relação.

No contexto histórico mencionado, o Brasil ainda enfrentava elevadas taxas de analfabetismo. Segundo Rodrigues (2019, p.1), nas décadas de 1960 e de 1970, as taxas de analfabetismo chegavam a mais de 40% da população brasileira e

os filhos e filhas dos trabalhadores mais pobres não tinham acesso à escola e, muitas vezes, ficavam à margem da educação formal

Para alavancar o projeto de desenvolvimento nacional, foi preciso aumentar o nível de escolarização dos trabalhadores brasileiros nessa realidade, inclusive dos mais pobres. Nesse sentido, os governos militares instituíram o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) e, com a promulgação da Lei nº 5.692, de 1971, houve a regulamentação do ensino supletivo. O primeiro teve como objetivo erradicar o analfabetismo e propiciar a educação continuada de adolescentes e adultos, e o segundo, de acordo com o texto do parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE), “destinava-se a suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos, que não tinham seguido ou concluído na idade própria” (Brasil, 2000, p. 21).

No que diz respeito aos resultados do Mobral, em dez anos de atuação, registrou-se uma redução de apenas 7,8% da taxa de analfabetismo, como mostram Rodrigues e Machado (2014). As autoras destacam ainda que, considerando o montante de recursos disponível para essa ação, a aprendizagem era tão precária que os estudantes retornavam aos cursos por não saberem ler e escrever.

.png)

Título: Taxas de alfabetização e de analfabetismo durante a atuação do MOBRAL

Fonte: Nery (2024).

Elaboração: Prosa (2024c).

A redução do tempo de aprendizagem e do conteúdo, presentes no Mobral, foi recolocada pelo ensino supletivo (Rodrigues; Machado, 2014). Assim, “nas práticas educacionais implementadas pelo Mobral e pelo Ensino Supletivo, predominava a perspectiva de desenvolvimento pautada na formação aligeirada dos trabalhadores, com a finalidade de fortalecer a economia industrial urbana, na medida em que educava os jovens e adultos que serviriam de mão de obra (...)” (Rodrigues; Machado, 2014, p. 342).

Título: Políticas Educacionais e ações governamentais para a EJA

Fonte: Prosa (2024d).

De 1930 até 1985, predominaram na efetivação da EJA políticas e ações educativas pautadas no aligeiramento e na instrumentalização da formação, conforme as necessidades do desenvolvimento econômico dependente e subordinado aos países centrais do capitalismo. Por um breve momento, experiências formativas emancipatórias foram exercidas, demonstrando que a dinâmica contraditória da sociedade gesta alternativas que se avolumam e conseguem superar algumas permanências do passado. É sob essa perspectiva que discutiremos a seguir os limites e as possibilidades do direito à educação para os estudantes da EJA.

No próximo capítulo da nossa unidade temática, estudaremos as lutas pela afirmação do direito à educação para aqueles que não concluíram a educação básica, o estabelecimento da EJA como uma modalidade educativa, a instituição do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e a formação integrada.

Título: Paulo Freire Fonte: Novo Horizonte de Economia Solidaria (2011). Elaboração: Prosa (2024b).

Título: Paulo Freire Fonte: Novo Horizonte de Economia Solidaria (2011). Elaboração: Prosa (2024b).