A formação de professores foi objeto da Reforma Universitária – Lei nº 5.540/68 –, em que constou a exigência de curso de graduação e determinou que tanto os professores das disciplinas gerais do ensino de segundo grau quanto os do Ensino Técnico seriam formados em cursos de nível superior. Machado (2013) informa que, entretanto, em 1969 houve a flexibilização da exigência de nível superior para atuação no Ensino Técnico, por meio do Decreto-Lei nº 464, de 11 de fevereiro de 1969. Este Decreto-Lei previu que, na ausência de professores de nível superior, a habilitação para a docência no Ensino Técnico seria feita mediante a um exame de suficiência, realizado em instituições oficiais de ensino superior indicadas pelo Conselho Federal de Educação.

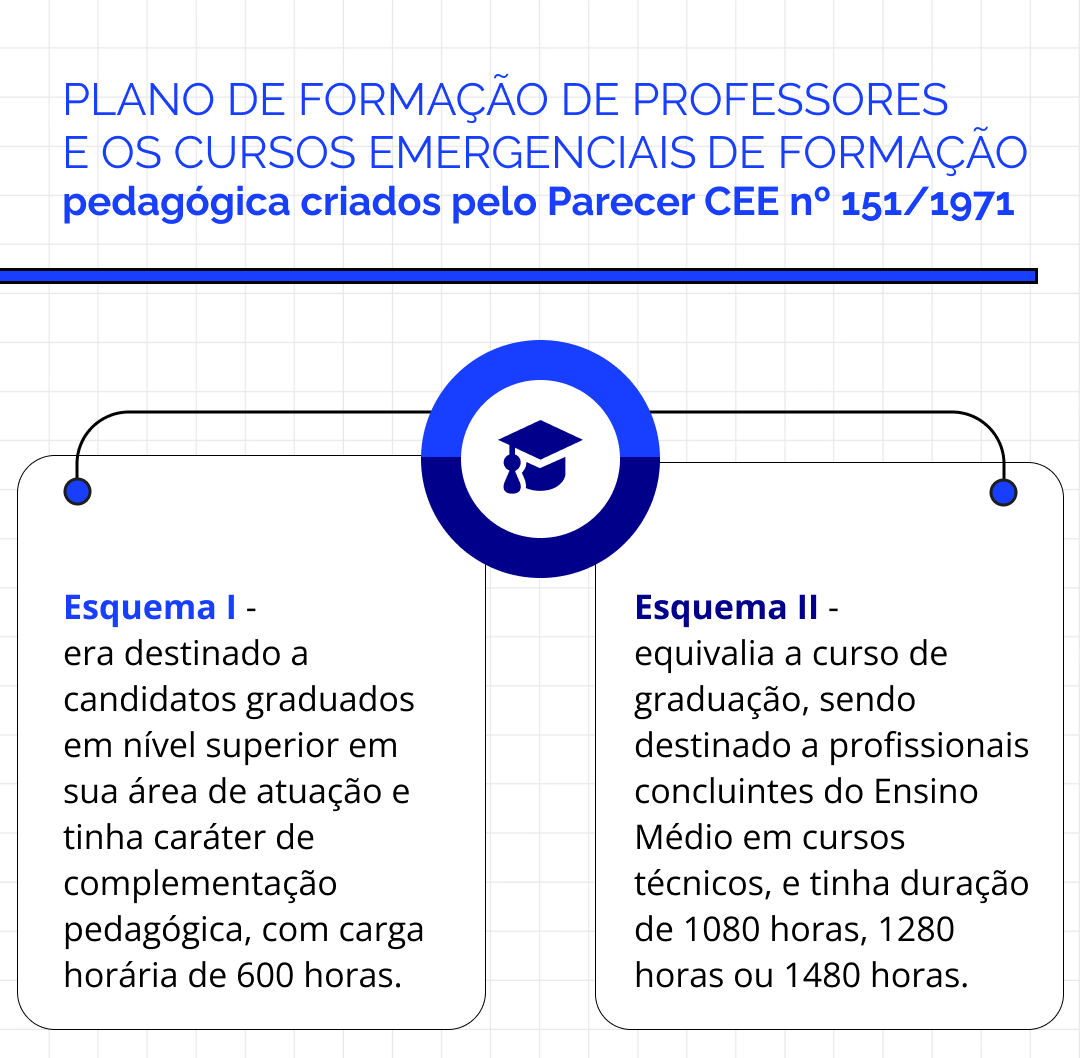

O Parecer CEE Nº 151/1971 criou o plano de formação de professores e os cursos emergenciais de formação pedagógica, chamados de Esquemas I e II.

Título: Plano de formação de professores e os cursos emergenciais de formação pedagógica criados pelo Parecer CEE nº 151/1971

Fonte: Conselho Estadual de Educação de São Paulo (1971).

Elaboração: Prosa (2024c).

Em 1982, a aprovação da Resolução CFE Nº 7/82 tornou opcional a Formação de Professores da Parte de Formação Especial do Currículo de Ensino de 2º Grau, por via dos Esquemas I e II ou por via da Licenciatura Plena.

Em síntese, segundo Maria Rita Neto Sales Oliveira (2010, p. 467), a formação de professores para a Educação Profissional Técnica de nível médio, no período entre 1970 a 1997, aconteceu por duas vias: “[...] o acréscimo da formação pedagógica à formação profissional em nível superior ou o acréscimo pedagógico ao lado do técnico específico à formação profissional em nível técnico”, na área relacionada ao componente curricular em que o profissional desejava se habilitar. A partir da década de 1980, o modelo de estado mínimo influenciou as políticas públicas e, dentre elas, as educacionais. Nesse modelo, a Educação Profissional teve a função de formar a força de trabalho para atender os interesses dos setores produtivos, mas também se iniciou, no interior das instituições, o debate sobre a necessidade de outra formação que incorporasse dimensões políticas comprometidas com a cidadania.

Neste contexto, marcado fortemente pelos princípios da Lei 5.692/71, a Pedagogia Tecnicista surge como aperfeiçoamento da ordem social vigente – o sistema capitalista –, articulando-se diretamente com o sistema produtivo.

A Pedagogia Tecnicista é uma abordagem educacional que surgiu com força no Brasil a partir da década de 1960, fortemente influenciada por teorias de administração científica e psicologia behaviorista (comportamentalista). Essa pedagogia prioriza a eficiência e a objetividade no processo de ensino-aprendizagem, utilizando princípios semelhantes aos da gestão empresarial e da engenharia, aplicados à educação. Ela enfatiza a padronização dos métodos de ensino, o controle e a mensuração dos resultados, com foco em habilidades técnicas e operacionais. Para ampliar os conhecimentos sobre esta tendência pedagógica, sugerimos a leitura do artigo “Pedagogia tecnicista e a organização do sistema de ensino brasileiro”, de autoria de Andréa Villela Mafra da Silva.

A Pedagogia Tecnicista emprega a ciência da mudança de comportamento, ou seja, a tecnologia comportamental. Seu interesse principal é produzir sujeitos “competentes” para o mercado de trabalho, não se preocupando com as mudanças sociais. Kuenzer e Machado (1986) são enfáticas ao afirmar que essa pedagogia foi implantada no Brasil para atender aos interesses do capital estrangeiro, principalmente o americano, por meio da necessidade de preparação de uma mão-de-obra que pudesse atender à demanda das multinacionais que invadiam a nação brasileira.

Ainda, segundo as autoras, essa tecnologia educacional surgiu como alternativa estatal para se fazer a educação popular. Em outras palavras, essa tecnologia deveria absorver a ideologia empresarial vigente para produzir um produto escolar adequado. Trata-se de uma pedagogia que trouxe, a título de inovação, alguns requisitos básicos, tais como: a modelização do estudante, em substituição ao que pregava a pedagogia tradicional; a motivação era essencial para despertar o estudante para o novo modelo comportamental que deveria ser assimilado; e os objetivos foram fragmentados, taylorizados , possibilitando a saída do estudante de acordo com o seu ritmo. Na Pedagogia Tecnicista, os meios passaram a ser fundamentais, determinando os objetivos, porque o critério de importância vigente passa a ser a quantificação, de redução a um modelo.

Há, então, uma inversão no processo pedagógico, em que as técnicas determinam os fins. Diante disso, o estudante passa a não se relacionar com o professor para então relacionar-se com o recurso tecnológico, ocorrendo uma mudança qualitativa que supõe outra forma de se relacionar com o conhecimento (Kuenzer; Machado, 1986). Nesta direção, a forma como uma técnica é qualificada está provavelmente relacionada ao seu uso. Se uma proposta é rejeitada ou não obtém sucesso, é necessário reavaliar o processo pedagógico sob novas perspectivas. Isso implica adotar uma nova visão de educação, desenvolver outras formas de organização escolar e implementar um processo pedagógico renovado, que assegure a inclusão daqueles que foram marginalizados pela prática educativa.

Para o desenvolvimento desta tendência pedagógica comportamentalista, o Brasil contou com o apoio internacional por meio de acordos assinados entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a agência norte-americana United States Agency for International Development (USAID) . Contabilizaram um total de 12 acordos, assinados entre 1964 e 1968, os quais tinham por objetivo solucionar problemas da educação nacional. As diretrizes presentes em tais acordos, que pautavam a ação na área educacional, objetivavam incrementar dados quantitativos, com vistas a atender concepções de produtivismo e ideais de eficiência. Além disso, tais diretrizes contribuíram para a manutenção de um contexto caracterizado pela repressão e controle, particularidades comumente encontradas em regimes autoritários.

Justamente pelo fato de que a partir de 1964 iniciou-se um regime ditatorial, a LDB (abordada anteriormente) foi reformada pelas Leis nº 5.540/68 e nº 5.592/71, sendo que a primeira versou sobre o ensino superior e a segunda, sobre o ensino de primeiro e segundo graus. De acordo com Demerval Saviani (2021, p. 374), contando com “[...] estratégia do ‘autoritarismo triunfante’ que se deu a elaboração e a aprovação do projeto da Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971, que instituiu as diretrizes e bases do ensino de primeiro e segundo graus, reformando o ensino primário e médio”.

A reforma de 1971 transformou o ensino primário e ginasial em 1º grau e o 2º ciclo do ensino secundário em 2º grau. Deve-se levar em conta que, embora apenas o 2º grau fosse considerado de profissionalização obrigatória, no bojo dos acordos MEC-USAID foram criadas as Escolas Polivalentes, as quais, em conjunto com as disciplinas propedêuticas, ofereciam disciplinas técnicas (industriais, agrícolas, comerciais e domésticas). Ainda com relação ao 2º grau, a esse nível foi atribuída a profissionalização compulsória. De acordo com Cunha (2014), mesmo dentro do MEC não havia muitos defensores de tal concepção, sendo “[...] preciso que o MEC recorresse a procedimentos autoritários, entre os quais a supressão de uma conferência nacional de educação, aliás, a última da série convocada nesse período” (Cunha, 2014, p. 918).

Com o advento da Lei 7.044/82, a profissionalização do então nível de 2º grau é evidenciada por meio de convênios entre as escolas técnicas federais e outras instituições nas proximidades geográficas, especialmente para o oferecimento da parte especial do currículo das habilitações técnicas, conforme Ramos (2014). Para esta autora, este cenário provocou a “desvalorização” da profissão de técnico, à medida em que se ampliava certificações técnicas por escolas “sem tradição” no Ensino Profissional. Já para as escolas técnicas federais da época, esse movimento contribuiu na valorização da formação por elas desenvolvida, consolidando-as como os espaços apropriados para a profissionalização no 2º grau, tendo então um viés tecnicista, pois visam a formação em habilitações profissionais específicas, estritamente técnicas (Ramos, 2014).

Para refletir: história e contemporaneidade na formação docente para a EPT

Nos parágrafos acima, foram apresentadas algumas legislações e os seus impactos na formação de professores para atuar na EPT entre as décadas de 1960 e 1980. A respeito dessas informações, reflita:

É possível reconhecer vestígios dos aspectos históricos descritos que ainda resistem na formação docente na contemporaneidade? Como essa formação reverbera em práticas pedagógicas de professores que atuam na EPT e, consequentemente, na formação dos seus estudantes?

Registre as reflexões em seu Memorial e/ou siga as instruções de seu tutor.

Na próxima parte deste capítulo, continuaremos discutindo as ações desenvolvidas no âmbito da Educação Profissional no período pós-ditadura.